ライフグループは11月21日(木)から11月23日(土)まで社内行事のため休業致します。

椿不動産は11月20日(水)と11月24日(日)が定休日のため、5日間の休業となります。

11月25日(月)は通常通り営業致します。

皆様方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

スタッフ一同

ライフグループは11月21日(木)から11月23日(土)まで社内行事のため休業致します。

椿不動産は11月20日(水)と11月24日(日)が定休日のため、5日間の休業となります。

11月25日(月)は通常通り営業致します。

皆様方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

スタッフ一同

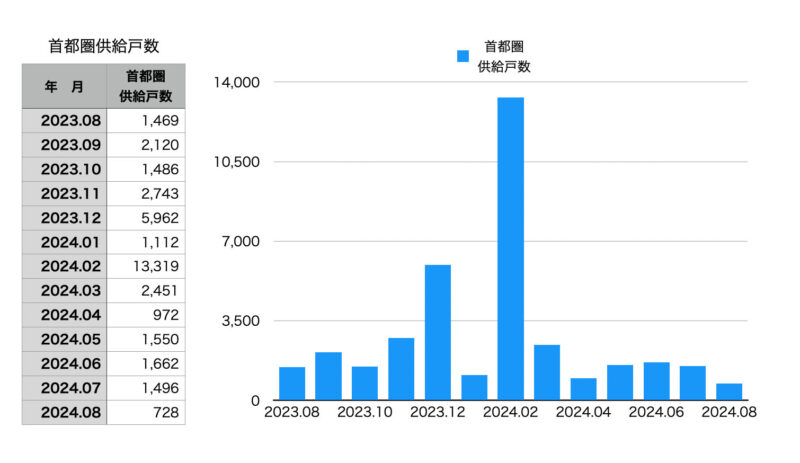

不動産経済研究所が9月19日に発表した

「首都圏 新築分譲マンション市場動向 2024年8月」

では次のことが明らかになった。

不動産経済研究所の松田忠司上席研究員によると、8月の供給は1973年の統計開始以来最低。供給減少に歯止めがかからない。

新築分譲マンションが減った大きな原因は用地取得が進まないこと。マンション建築用地はホテル建築用地とも重なり、入札でホテル用に落札される事例が増えた。

社宅用地などマンションに適した土地が減った事もマンション供給が減った要因となっている。

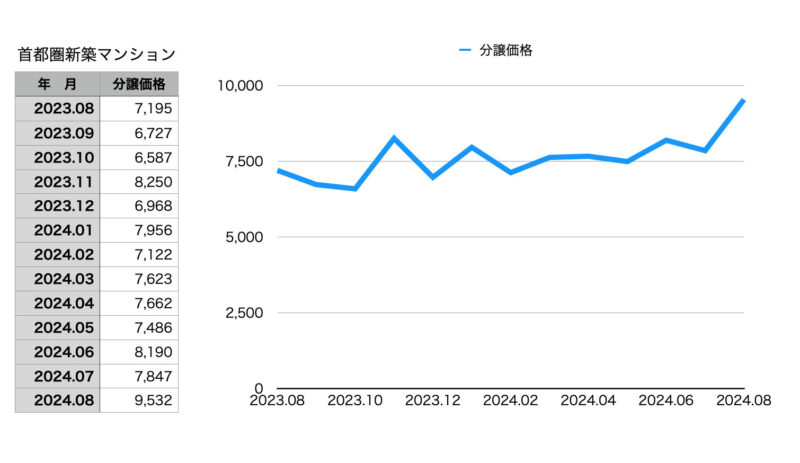

供給数の減少は販売価格の上昇を招く。8月の東京23区の平均販売価格は前年比62%増の1億3,948万円と、4ヶ月連続での1億円超え。神奈川なども上昇し首都圏の平均価格を押し上げた。

人手不足や資材価格の上昇により、10年前、3LDKの建築コストは1戸あたり2,000万円だったが、今は3,000万円かかる。

価格の低い郊外では採算が取れないため、分譲マンションの計画自体が減っている。

大手は採算を重視するため、高単価で好立地の物件に注力する。

急激な価格上昇はマンションの購入を諦める動きが広がる悪影響も招きかねない。購入を諦めた層が首都圏のファミリータイプの向かい、賃貸需要が増えており、賃料は8月時点で12万7,814円と、前年同月比9%上昇した。

新築マンションの購入が望めなくなると、マンションの購入検討者が次に考えるのは中古マンション。

新築マンションは主に土地の購入費や建築コストにより価格が決まっていくが、不動産流通と言われる中古物件は需要と供給のバランスで価格が決まっていく。

新築マンションを諦めた層が中古マンションの購入に向かえば、需要増となり中古マンションの価格も上昇していく。

この傾向は主要な政令都市でも同様である。

広島市内でも新築マンションの㎡単価が120万円に迫る勢い。

中古マンションの価格上昇も続いており、新築時6,000万円のタワーマンションが9,000万円になっている。

何の商品にしても必要な時(欲しい時)が買い時と言われるが、マンションも今が買いどきかもしれない。

マンション売買のお問合せ先

首都圏でのマンション売買の相談は椿不動産東京支店へご依頼ください。

広島市内でのマンション売買の相談は椿不動産本店へご依頼ください。

参考資料

不動産経済研究所 マンション市場動向

https://www.fudousankeizai.co.jp/mansion

首都圏 新築分譲マンション市場動向 2024 年 8 月

https://www.fudousankeizai.co.jp/share/mansion/602/fr8ea92t.pdf

明日30日は台風の影響により公共交通機関が休業し、スタッフの出社が出来ないため、ライフグループ全社臨時休業といたします。

皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

株式会社椿不動産 スタッフ一同

椿不動産の夏期休業日についてお知らせします。

★夏期休業日:

2024年8月11日(日)~2024年8月18日(日)

休業明けの営業開始は、8月19日(月)からとなります。

尚、休業期間中のお問い合わせに関しましては、

お問い合わせフォームにてお願いいたします。

スタッフ一同

富裕層とは:純金融資産を1億円以上保有している層。株価や地価の上昇で富裕層が増えている。金融資産以外に不動産も所有していることが多い。

アパートローンとは:個人が所有する土地に賃貸用のマンションやアパートを建てたり、既存の投資用マンションやアパートを購入する際に受ける融資のこと。

1. 相続税対策

富裕層にとって、相続税の負担は大きな問題です。不動産を利用することで、相続税評価額を減らすことができます。アパートローンを活用してアパートを建設することで、土地の評価額が「貸家建付地」として評価されるため、相続税の軽減効果が期待できます。

2. 低金利環境

現在の低金利環境も影響しています。ローン金利が低いため、借り入れコストが少なく、アパート建設や購入を行うことが経済的に有利になります。これにより、資産運用の一環として不動産投資を選択する富裕層が増加しています。

3. 資産運用の多様化

富裕層は、資産運用のポートフォリオを多様化させることを重視します。不動産投資は、安定した収益をもたらし、かつ資産の価値保全にも役立つため、人気の選択肢です。アパート経営により、家賃収入という安定したキャッシュフローが得られる点も魅力です。

4. 節税効果

アパート経営にはさまざまな経費がかかりますが、これらは所得税の控除対象となります。ローンの利息や修繕費などが経費として計上できるため、節税効果も大きいです。これにより、所得税の負担軽減が図れます。

5. 不動産市場の安定性

不動産市場が比較的安定していることも、富裕層がアパートローンを利用する一因です。特に都市部では需要が高く、不動産価値が安定しているため、リスクが低いとされています。

特に首都圏は若い世代の人口流入が続いており、アパートやマンションの需要は堅調です。

これらの要因が組み合わさり、富裕層向け相続対策アパートローンの需要が増加していると考えられます。

今後富裕層向け相続対策アパートローン融資が増えるかどうかは、以下の要因に大きく依存します。

1. 金利動向

低金利が続く限り、アパートローンの魅力は維持される可能性が高いです。低金利は借り入れコストを抑えるため、不動産投資のリスクを軽減し、富裕層がローンを利用する動機付けとなります。

金利が上昇していけば金利負担が膨らむため不動産投資が減っていく可能性があります。

2. 不動産市場の状況

不動産市場の動向も重要です。都市部での不動産需要が安定している限り、アパート経営は収益性が高く、富裕層にとって魅力的な投資先となります。しかし、不動産市場が低迷した場合や、賃貸需要が減少した場合には、アパートローンの需要が減少する可能性があります。

3. 経済状況

全体的な経済状況や市場の安定性も影響します。経済が安定している時期には、富裕層は余剰資金を不動産投資に回しやすくなります。一方、経済の不安定さや不確実性が増すと、安全な資産運用を求める動きが強まり、アパートローンの需要が影響を受ける可能性があります。

4. 社会的なトレンド

人口動態や都市化の進行も影響を与えます。例えば、都市部への人口集中が続く場合、アパートの需要は高くなり、アパートローンの需要も増加するでしょう。逆に、人口減少や地方への移住が進むと、アパート需要が減少し、ローン需要も減る可能性があります。

5. 富裕層の資産運用戦略

富裕層の資産運用戦略がどのように進化するかも影響します。不動産以外の投資先が魅力的になる場合、例えばテクノロジーや新興市場への投資が増えると、不動産投資の相対的な魅力が低下するかもしれません。

これらの要因が複合的に影響するため、今後も富裕層向け相続対策アパートローン融資が増加するかどうかを一概に予測するのは難しいですが、現時点では多くの要因がこのトレンドを支える方向に働いていると考えられます。

椿不動産では東京支店を開設し、首都圏エリアの投資用不動産や海外不動産を紹介しています。

お気軽にお問い合わせ下さい。

誠に勝手ながら

ゴールデンウィーク(黄金週間)期間の休業について、

下記のとおりお知らせ申し上げます。

■ゴールデンウィーク期間休業日

4月28日(日)、4月29日(月)と5月3日(金)〜5月6日(月)まで

※休業中の緊急連絡方法:各担当者への電話または電子メールでお願い致します。

なお、5月7日(火)午前9時から

通常営業いたしております。

以上、宜しくお願い申し上げます。

国土交通省は4月1日より「不動産運用ライブラリ」の運用を開始した。

スマートフォンで誰でも簡単に不動産に関するオープンデータの閲覧ができるようになった。

https://www.reinfolib.mlit.go.jp

国土交通省では、円滑な不動産取引を促進する観点から、オープンデータなどを活用し、不動産取引の際に参考となる情報(価格、周辺施設、防災、都市計画等)を重ね合わせて表示させるウェブGIFシステム「不動産情報ライブラリー」の運用を令和6年4月1日より開始した。

令和6年3月31日まで国土交通省はパソコン向けのWebサイト「土地総合情報システム」を公開し、取引事例や地価公示価格などを公開してきたが、4月1日から「不動産情報ライブラリ」に統合された。

不動産取引の際に参考となる情報の多くは、国や地方自治体などで様々な形式で公開されているが、不動産情報ライブラリー(以下「ライブラリ」といいます。)では、これらの情報を集約し、複数のデータを同じ地図表示に重ね合わせて閲覧することができる。「ライブラリー」の利用にあたっては、特別なソフトを必要とせず、スマートフォンやタブレットからの閲覧にも対応している。

「ライブラリー」の背景地図に、 ①価格情報、②地形情報、③防災情報、④周辺施設情報、⑤都市計画情報、⑥人口情報を重ね合わせて表示できる。

①価格情報:国土交通省地価公示、都道府県地価調査、不動産取引価格情報、成約価格情報

②地形情報:陰影起伏図、土地条件図(数値地図25000)、大規模土造成地マップ

③防災情報:洪水浸水想定区域(想定最大規模)、土砂災害警戒区域、津波浸水想定、高潮浸水想定区域、避難施設、災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止地区

④周辺施設情報:保育園・幼稚園等、小学校区、中学校区、学校、市区町村村役場及び集会施設等、図書館、医療機関、福祉施設、自然公園地域

⑤都市計画情報:都市計画区域、区域区分、用途地域、高度利用地区、防火・準防火地域、地区計画、立地適正化計画

⑥人口情報:国勢調査(500mメッシュ 人口)、将来推計人口500mメッシュ、駅別乗降客数

これまで各項目ごとに、各サイトにアクセスして各々の情報を見ていたが、ライブラリにアクセスするとワンストップで欲しい情報が表示される。

運用開始後、利用者アンケートなどによりニーズを把握し、より利便性の高いシステムとなるよう、掲載情報の追加 中丸、変更等を検討する予定。

参考 国土交通省の発表

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo17_hh_000001_00032.html

以前のサイトはサクサクと動作して快適であったが、今回のサイトは動作が重く表示されるまで時間がかかりイライラする。

アクセスが集中しているからだと思うが、本来その程度のアクセスは見越して対策しておくのが普通だと思うのだが、この記事を書いている時間、メンテナンスとのことで表示が出来ない状況である。

もう少し頑張ってほしい。

既に分譲マンションにお住まいの方はよくご存知のことと思いますが、住んだことのない方は分からない事も多いと思います。

このシリーズでは、分譲マンションとは、区分所有法、敷地の権利と敷地権、管理組合と管理会社、管理費等と修繕積立金、マンションの構造と音の問題、長期修繕計画と大規模修繕工事、マンションのメリットとデメリット等について書いていこうと思います。

第8回目は「マンションのメリットとデメリット」について書いてみます。今回がこのシリーズの最終回となります。

一般的な答えとなりますが、マンションと一戸建て双方のメリットとデメリットを書き出してみます。

マンションに住まうことで、建物の共用部分の管理やセキュリティを管理組合(実際には委託先の管理会社)が行うため、時間の節約が出来てゆとりが生まれます。

マンションと一戸建て、それぞれの選択には独自の魅力と課題があります。最終的な選択は、現在のライフステージ、未来のプラン、家族構成、趣味、仕事の場所など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。

具体的なプランを立てる際には、不動産の専門家に相談すると共に、実際に現地を訪れ、感じることも重要です。フィットする住まいを見つけることは、毎日の生活の質を大きく左右しますので、じっくりと考え、相談し、見学することをお勧めします。

ライフグループの椿不動産では、分譲土地、再生一戸建住宅、再生マンション、新築分譲住宅を提供や仲介で皆様のマイホーム取得をお手伝いしております。

お問い合わせはお電話又は問い合わせフォームからお願いします。

1月16日法制審議会の区分所有法制部会は老朽化した分譲マンションの建て替えを促進する制度見直しの要綱案を取りまとめた。法務省は通常国会へ区分所有法などの改正案提出を目指す。

1.今後老朽化した分譲マンションが急増していく見込み。

2.高経年区分所有建物の増加と区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行

● 不明区分所有者等は決議において反対者と扱われ、決議に必要な賛成を得るのが困難

● 特に、建替え等の区分所有建物の再生の意思決定は、要件が厳格で更に困難

→ 区分所有建物の管理不全化を招くとともに、老朽化した区分所有建物の再生が困難に

● 被災して大きなダメージを受けた区分所有建物についても建替え等の要件が厳しい上に被災区分所有法に基づく災害指定政令の施行後1年以内に決議が必要

→ 被災区分所有建物の再生に必要な賛成を得るための時間が足りず、円滑な復興に支障

建て替え決議の合意条件

法務省は老朽化した分譲マンションの建て替えについて、決議に必要な区分所有者の合意条件を現在の5「分の4以上」から、条件付きで「4分の3以上」に緩和する方針。

その条件とは

① 耐震性の不足

② 火災に対する安全性の不足

③ 外壁等の剥落により周辺に危険を生ずる恐れ

④ 給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ

⑤ バリアフリー基準への不適合

が検討されている。

被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策

1.建て替え・建物敷地売却決議等の多数決要件の緩和

被災した区分所有建物の建て替え決議等の多数決要件は5分の4、変更決議等の多数決要件は4分の3とされ、必要な行為を迅速に行うことが出来ず、早期復興を阻害する恐れがある。

そこで、多数決割合を3分の2とする案を軸に検討

2.被災区分所有法に基づく決議可能機関の延長

被災した区分所有建物の建物敷地売却決議等の決議可能期間が1年とされているのは短すぎ、準備が困難である。

そこで、決議期間を3年に延長する案を軸に検討

上記以外にも方策が多々あるがここでは割愛する。割愛した部分については「参考」のURLリンクで紹介しているので参照してほしい。

今後老朽化した分譲マンションが建て替え決議がしやすくなる。

都心では容積率の緩和など、行政が建て替えを支援している区域で建て替えが一気に増えていくものと思われる。

一方で死ぬまでの期間を住めれば良いい等の建て替えに後ろ向きな高齢者が多いマンションや都心から外れたマンションなど法改正に関わらず建て替えは進まないものと思われる。また、区分所有者の相続人が相続を放棄するなどして、空き家が増えるとともに管理費や修繕積立金の滞納が増えていき、スラム化する恐れがある。

法務省 法制審議会 区分所有法制部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004

法務省 法制審議会区分所有法制部会第17回会議(令和6年1月16日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00234.html

法務省 法制審議会第196回会議配布資料 区分所有法の見直しについて

https://www.moj.go.jp/content/001380435.pdf

法務省 区分所有法の見直し

https://www.moj.go.jp/content/001399230.pdf

法務省 マンションを取り巻く現状について(1)

https://www.moj.go.jp/content/001385377.pdf

法務省 マンションに関する法体系

https://www.moj.go.jp/content/001383079.pdf

法務省 マンション建替えにおける賃借権に関する事例

https://www.moj.go.jp/content/001387930.pdf

法務省 老朽化した区分所有建物の建替え等に関する諸外国の区分所有法制及びその運用状況等に関する調査研究報告書

https://www.moj.go.jp/content/000111180.pdf

国土交通省 マンション建替円滑化法の改正概要

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf

国土交通省 マンション政策

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000040.html

国土交通省 マンション建替え等・改修について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html

国土交通省 ごぞんじですか?「マンション建替法」改正について

https://www.mlit.go.jp/common/001090271.pdf

国土交通省 容積率の緩和特例について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000008.html

国土交通省 老朽化マンションの建替え等の現状について

https://www.mlit.go.jp/common/001024893.pdf

以上、2024年1月17日時点におけるリンク先情報です。その後のリンク切れにつきましてはご容赦ください。

既に分譲マンションにお住まいの方はよくご存知のことと思いますが、住んだことのない方は分からない事も多いと思います。

このシリーズでは、分譲マンションとは、区分所有法、敷地の権利と敷地権、管理組合と管理会社、管理費等と修繕積立金、マンションの構造と音の問題、長期修繕計画と大規模修繕工事、マンションのメリットとデメリット等について書いていこうと思います。

第7回目は「長期修繕計画と大規模修繕工事」について書いてみます。

分譲マンションの長期修繕計画とは、建物の劣化に伴う修繕工事の実施時期と費用を、30年以上の長期にわたって計画したもののことです。

建物の劣化状況は、専門の業者による調査を実施して、外壁・屋根・基礎・設備など、各部位の劣化状況を把握します。修繕工事の内容は、建物の劣化状況に基づいて、必要な工事内容と工事費用を算出します。修繕工事の実施時期は、建物の劣化状況と修繕工事の内容に基づいて、工事の優先順位を決め、実施時期を定めます。修繕積立金の収支計画は、修繕工事の実施時期と費用に基づいて、毎月の修繕積立金を算出します。

長期修繕計画は、マンションの管理組合が作成し、区分所有者全員の同意を得て、定款に記載する必要があります。

長期修繕計画の作成は、マンションの管理組合にとって非常に重要なものです。長期修繕計画がなければ、必要な修繕工事を実施する資金が不足したり、修繕工事の時期を逃したりする可能性があります。また、修繕工事の内容や費用を区分所有者間で十分に共有できていない場合、トラブルに発展する可能性もあります。

これらの問題点を解決するためには、以下の点に注意が必要です。

専門の業者に委託して、作成を支援してもらう

修繕工事の費用について、将来の変動も考慮した計画を立てる

区分所有者間で、修繕工事について十分な情報共有と合意形成を図る

長期修繕計画は、マンションの資産価値を維持し、安全で快適な暮らしを守るために欠かせません。管理組合は、これらの問題点を意識しながら、長期修繕計画の作成・運用に取り組むことが重要です。

分譲マンションにおける大規模修繕工事とは、建物の劣化に伴う修繕工事のことです。外壁・屋根・基礎・設備など、建物の主要な部位の修繕工事を総称して「大規模修繕工事」と呼びます。

大規模修繕工事の実施時期は、一般的に築10~12年を目安としています。しかし、建物の立地や気候、使用状況などによって、劣化状況は異なるため、建物の状況に応じて、適切な実施時期を判断する必要があります。

大規模修繕工事の費用は、マンションの規模や工事内容によって異なりますが、一般的に1戸あたり数十万円から数百万円程度の費用がかかります。費用は、修繕積立金から支出されます。

修繕積立金の不足は、大規模修繕工事の最大の問題点です。

修繕積立金は、毎月の管理費等と一緒に集金され積み立てられていますが、滞納や、修繕積立金の運用損失などによって、不足する可能性があります。

区分所有者間の合意形成の難しさも、大規模修繕工事の課題です。大規模修繕工事には、費用や工事内容などについて、区分所有者間で十分な合意形成が必要です。しかし、区分所有者間の意見が対立するケースも少なくありません。

工事の品質や価格のトラブルも、大規模修繕工事において発生する可能性があります。工事の品質が悪いと、建物の資産価値が低下したり、安全性が損なわれたりする可能性があります。また、工事価格が予定よりも高額になるケースも少なくありません。

大規模修繕工事は、マンションの資産価値を維持し、安全で快適な暮らしを守るために欠かせません。管理組合は、これらの問題点を意識しながら、大規模修繕工事の計画・実施に取り組むことが重要です。

また、国土交通省では、マンション管理適正化法に基づき、大規模修繕工事の円滑な実施を支援するための制度を整備しています。

管理組合は、これらの制度を活用することで、大規模修繕工事をよりスムーズに実施することができるかもしれません。

国土交通省 マンション管理についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

国土交通省 報道発表資料(「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の見直しについて)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425184.pdf

国土交通省 マンションの修繕積立金に関するガイドライン(PDF)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600153.pdf

国土交通省 マンション管理についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

NHK マンション修繕費などの積立金不足で専門家検討会 国土交通省

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231030/k10014241941000.html

お問い合わせは、問い合わせフォーム 又は TEL 082-225-6481 又は FAX 082-225-6482 へお願い致します。

(C) 株式会社椿不動産 本サイトの文書及び画像について一切の無断利用をお断り致します。